Hay veces en que me asomo impertinentemente, durante alguna clase, taller o junta, en el cuaderno de quien tengo junto a mí. No seré yo el único que acostumbre hacer esto, así como tampoco seré solo yo quien se sorprenda por la habilidad y por la estética con que algunas personas toman un simple apunte. Y no me refiero, precisamente, a ese tipo de letra redonda, de molde, que pone todo en orden y al descubierto, que remarca jerarquías, que establece sistemas de colores y que deja todo en su lugar, con la precisión y la belleza propia del diseño editorial. No. Me refiero, más bien, a ese otro tipo de escritura: de trazos largos, paleográfica, caótica, envuelta en curvas personalísimas, difícil de leer, que se apropia de toda la página, que se equivoca y tacha, que compone y anota al margen, pero que, extrañamente, tiene algo de atractivo, un algo que nos hace sospechar, al igual que con la primera, que no se trata de un gesto genuinamente improvisado, de un recurso casual de la mano, sino más bien de una súbita ansia por dejar asentada la propia identidad.

En realidad, creo que este tipo de escritura me atrae porque me recuerda a esos documentos inclasificables y altamente valorados que son los manuscritos literarios. Aceptémoslo: hay cierto fetiche académico, pero también lector, por conocer las distintas versiones manuscritas de una obra. ¿Cómo lucía mi libro favorito antes de ser libro?, nos llegamos a preguntar ante ellos. De hecho, más de un investigador de renombre no tendría ningún reparo en señalar que, si deseas que tu trabajo sobre cierta novela, poemario o pieza dramática sea tomado en serio por el círculo intelectual inexpugnable de la academia, debes consultar, como si de una necesidad imperativa se tratase, sus distintas versiones manuscritas; claro, en el caso de que estas existan. Lo cierto es que hay un poco de exageración y –¿por qué no decirlo?– pedantería en ello. No es que a través del manuscrito se nos revele algún tipo de conocimiento ancestral o una verdad del otro mundo; en realidad, si no sabemos leerlo, si no conocemos sus particularidades, si no tenemos los suficientes conocimientos técnicos, podremos extraer bien poco de él. Pero tampoco deberíamos movernos hasta el otro extremo, al que no se toma en serio el trabajo editorial de un libro y lee el texto de cualquier lado, sin importar que seguramente terminemos comentado y analizando, no las decisiones, párrafos y puntuación de nuestro autor, sino los errores y la tanta inexperiencia de un pobre editor que nos ha vendido una obscenidad por el precio de una verdadera edición facsimilar.

Con todo, he de confesar que yo soy uno más de los que les atraen los manuscritos literarios. Creo que, en parte, esto se debe a que me siento incapaz de escribir uno. Tengo muy por seguro que mis cuadernos y mis hojas sueltas no serán estudiadas ni por algún solitario profesor universitario ni por un desdichado estudiante de posgrado sin nada más que hacer; mucho menos serán exhibidas en alguna sala de museo o exposición ocasional. No está de más decir que, francamente, no es algo que me quite el sueño.

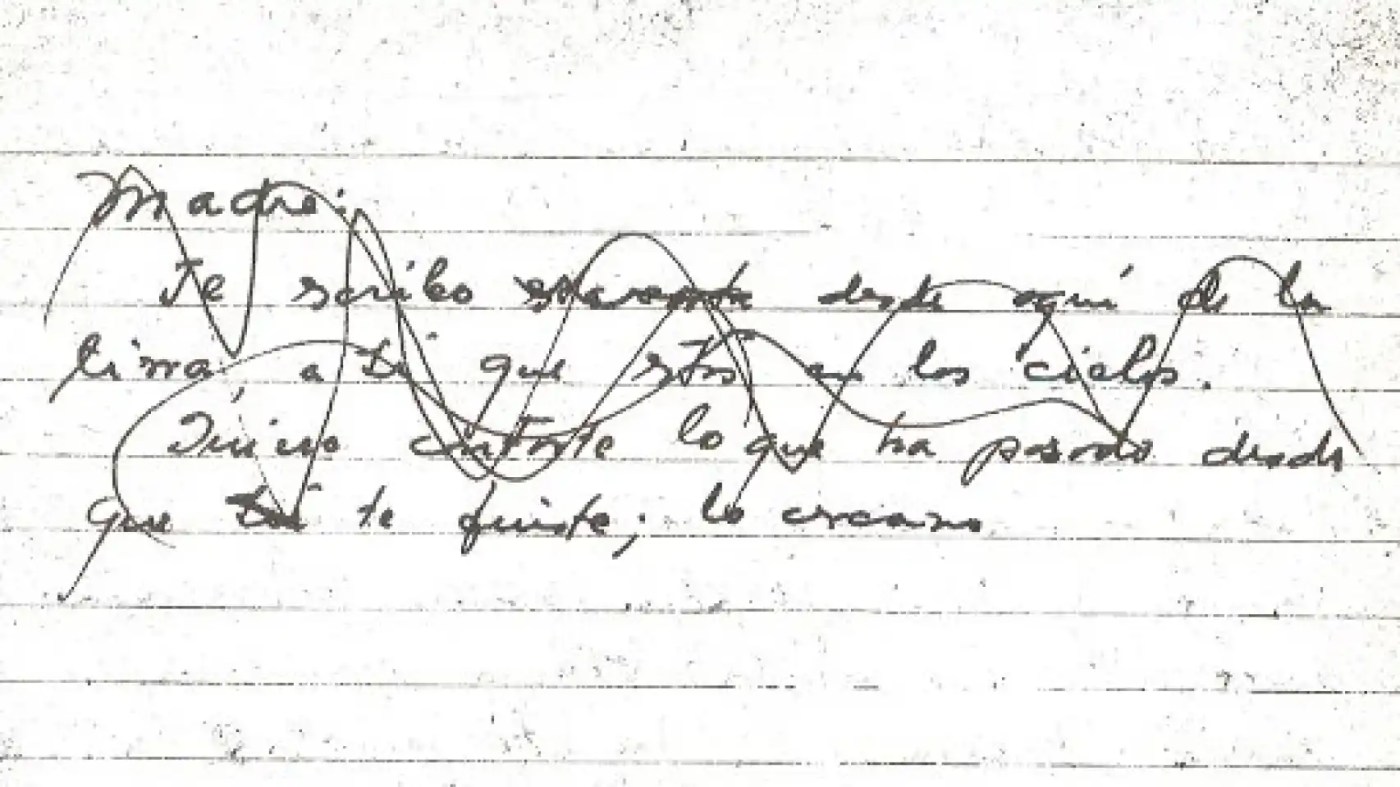

Volviendo al asunto que realmente me interesa, me gustan los manuscritos porque, las más de las veces, revelan gran parte del proceso de escritura de un autor, sus decisiones, sus dudas, sus añadidos, las tachaduras y borraduras, los cambios de orden y de sentido, así como las notas y comentarios alrededor de un texto, a veces dirigidos al editor, otras, a algún valiente amigo que fungió el papel del primer lector y unas cuantas a un futuro y virtual yo autoral. Más que de un orden maestro y de una claridad extraordinaria, los manuscritos literarios son muestra del tanto caos de un texto, de lo mucho que se trabajó, de las manos que rondaron sobre él y, a veces, de las formas, dibujos y demás elementos visuales que le dieron un cuerpo y que, desafortunadamente, ya no pasaron a la hoja impresa. Los manuscritos son como la bitácora de un naufragio, donde se detallan todos los problemas, las molestias, las dudas; mientras que el libro, bueno, el libro vendría a ser solo como una postal.

A México ha llegado un poco tarde la fiebre por los manuscritos literarios y por la crítica textual genética. Basta con voltear a otros países, como Francia, para corroborar el caudal inagotable de documentos y notas manuscritas de un sin fin de autores, como Flaubert, Proust y Céline, editados anualmente desde hace casi ya cien años. Aunque, pensándolo mejor, no es que nosotros no tengamos manuscritos y un genuino interés por ellos, lo que no hay, como siempre, son los recursos, las iniciativas y los medios para editarlos. Si la memoria no me falla, tenemos una versión manuscrita autógrafa de la novela La Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano, que por fortuna fue editada facsimilarmente en un volumen hoy inasequible, como todo buen libro mexicano que se respete. Por el contrario, hay otros manuscritos famosos que solo viven en la ficción, como la mítica novela, jamás publicada, de Juan Rulfo, La cordillera, sobre la cual Vicente Leñero escribió un divertido cuento –con el mismo nombre– en el que un grupo de jóvenes aspirantes a escritores se las ingenian, como los mejores ladrones de cuello blanco, para falsificarla y engañar a unos ingenuos personajes que creen haber dado con el Santo Grial de la literatura mexicana.

Tras reflexionar con mayor detenimiento, no estoy tan de acuerdo con hacer público cualquier texto manuscrito procedente de un archivo de autor, incluso si este fue escrito por alguna célebre figura, mucho menos si nunca buscó hacerlo en vida. Sé muy bien que, si el mundo se hubiera guiado por esta máxima, nos hubiéramos quedado sin la obra de Franz Kafka, pero quizá también no hubiéramos permitido que un terco Alfonso Reyes haya dado a la imprenta, luego de la muerte de Amado Nervo, el poemario La amada inmóvil, el cual, por desgracia, parece ser su obra más famosa. Y es una desgracia porque, como ya he dicho, es algo que Nervo no publicó en vida y que, hasta ahora, no tenemos registro de que lo haya buscado. Se trata, más bien, de un documento personalísimo, algo que escribimos para nosotros mismos, un tipo de texto donde no nos importa ser juzgados por nadie, donde no tememos nada, ni siquiera a la cursilería. Este libro, además, ha terminado por eclipsar otros poemarios extraordinarios de Nervo, esos sí publicados por voluntad expresa de su autor, como el singular Éxodo y las flores del camino, escrito durante su primera estancia en París.

Visto con detenimiento, Alfonso Reyes tenía cierta propensión a publicarlo todo, no solo sobre otros, sino sobre sí mismo. De ello da cuenta el faraónico proyecto de sus Obras completas y los tantos volúmenes hasta ahora editados de su Diario personal, sin mencionar las cartas con otros escritores desperdigadas en distintos libros. Sí, ciertamente es innegable que estos documentos pueden ser de utilidad al erudito, al hipotético estudiante de posgrado, pero también hay que reconocer la profunda ociosidad y el morbo que hay detrás de todo ello, como si no hubiera un montón de obras literarias mexicanas sin editar desde hace varios años, perdidas en los manuscritos tan celosamente guardados por sus herederos. Y es que, si esos señores no paran de editar textos como los de Reyes, terminaremos como en aquel cuento de Woody Allen: editando las notas del mandado y hasta de la tintorería, como piezas fundamentales de la literatura mexicana.

En fin, creo que después de todo sí comenzaré a guardar mis cuadernos y mis recibos de la luz.

Imagen tomada de El Cultural.

| Armando Gutiérrez Victoria (Ciudad de México, México, 1995). Escritor y estudiante de posgrado. Cursa el doctorado en Literatura Hispánica en El Colegio de México. Ha publicado textos creativos y de crítica en Irradiación, La Palabra y el Hombre, Valenciana, Periódico Poético, Nudo Gordiano y Punto en Línea. Es director de la revista de literatura y cultura Irradiación. Sus intereses y temas se centran en la literatura mexicana, la crítica y el ensayo. |

manuscritos, literatura mexicana, escritura, archivo, creación